告別「只靠好點子」的時代:台灣新創進軍矽谷的關鍵戰略

「好點子」不再是敲開矽谷創投圈大門的通關密碼。在這個資本密度最高、技術迭代最快、信任門檻最難突破的創業環境中,亞洲創業者如何跨越地理與文化的鴻溝,與世界頂尖資本對話?

11 月 11 日 SIC Meet Genius,Upshot Ventures 合夥人 Norman Liang 以橫跨 Web 1.0 到 AI 時代的視角、投資 37 家獨角獸的經驗,系統性解析「Build to Market」五大戰略,為台灣新創指出進軍國際市場的行動藍圖,並對台灣創業輔導體系提出深刻建言。

▍從「點子導向」邁向「企業建構」

矽谷高密度的資金、人才,以及開放合作的「Pay forward 」生態文化,使這裡成為無數新創的試煉場與加速器。但 Norman 直言,這場賽局的規則已然改變——好點子不再稀缺,執行與驗證才是硬通貨。

現今投資人所尋求的,不再是單純的技術突破,而是能以使命感驅動、以市場需求為基礎,真正建構起一家「會賺錢、能擴張」的企業。然而台灣團隊往往從技術層面出發、輕忽市場,缺乏以「驗證—迭代—放大」為主軸的產品建構邏輯。

Norman 明確指出,亞洲創業者若想要與全球競逐,必須轉向「Building to Market」:從市場需求出發建構產品,讓驗證速度、客戶回饋與價值主張成為驅動力。

▍Build to Market:五大核心戰略

|戰略一|創辦人決勝關鍵:專注、系統、自信

瘋狂的專注: 專注解決一個明確、迫切的痛點。

系統性思維:具備拆解問題與重構商業模式的能力,能清楚說明商業假設與驗證邏輯。

堅定的自信: 能自信闡述願景,並在無數次失敗中堅持修正。

|戰略二|Warm Introduction:矽谷最實用的通關密碼

「Warm Introduction」之所以有效,是因為它建構在信任轉移與社群背書之上。Norman 採取嚴格的 Double Opt-in 機制:創辦人需先寫一封具說服力的介紹信,說清楚為何想認識對方、能提供什麼價值;引薦人再轉發並詢問對方意願,雙方都同意後才安排會談。

這種高門檻的過濾方法,不但能確保雙方會面意圖明確、符合期待,也避免浪費創辦人寶貴的時間。

|戰略三|精準定義 ICP 與對手

新創常犯的錯誤之一是「覺得所有人都是我的客戶」。Norman 認為,創業策略應始於對「理想客戶輪廓」(Ideal Customer Profile, ICP)的清晰界定:團隊必須明確自己的首要進攻市場,鎖定決策者、其迫切痛點和 KPI,確保痛點夠急迫、買家有預算。

此外,建立自己的「Category Narrative」同樣關鍵:創辦人應明確說出「我們要挑戰誰」——有對手,敘事才有張力;有立場,品牌才有辨識度。

|戰略四|90 天 V1 衝刺:讓市場說話,才是好產品

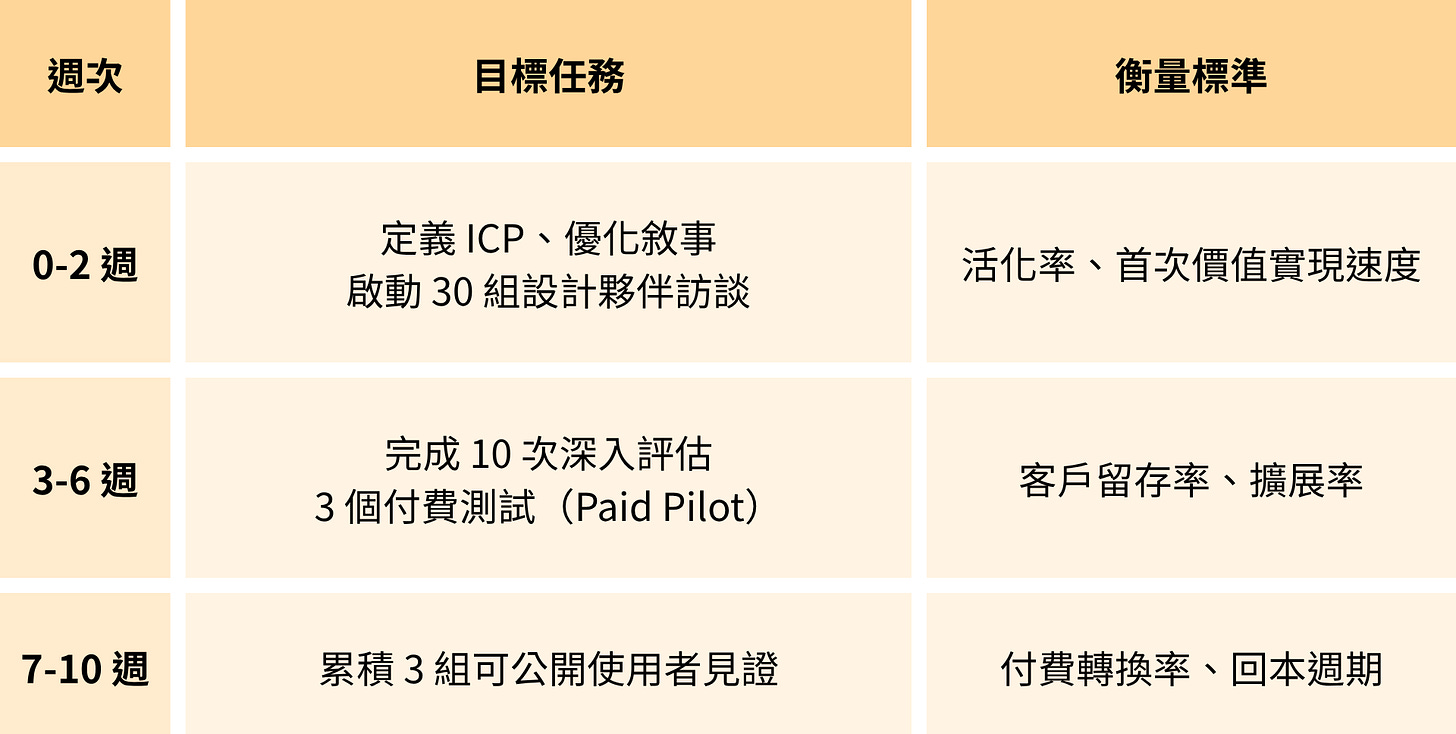

Norman 提出一套 90-Day Sprint 方法論,幫助團隊在三個月內完成從想法到市場驗證的飛行測試。關鍵指標如下:

Norman 認為,「付費測試」才是市場是否認可你產品的最強訊號,沒有付費、就沒有需求。

|戰略五|台灣的槓桿點:AI 基礎與製造網絡的效率

Norman 建議,台灣新創應善用以下兩項關鍵優勢:

AI 供應鏈實力:台灣在 AI 供應鏈上擁有超過 50% 的市場佔有率,是全球 AI 晶片與運算設備製造重鎮。

新機會:台灣新創應該聚焦於解決美國基礎設施、效率和創新的問題。尤其在硬體之外,設計工具(Design Tools)和軟體的應用層面極具潛力。例如,如何透過數位雙生(Digital Twins)環境,實現快速、規模化的虛擬實驗,大幅加速全球創新的週期。

▍行動方針:打造一致、專注的 V1 輔導系統

對於台灣創業輔導生態,Norman 也提出深度觀察:目前 Playbook 過多、節奏混亂,反而讓創辦人無所適從。因此,Norman 建議:

統一輔導流程:建立聚焦 V1 的系統性陪跑機制,幫助創辦人專注打造最小可行產品。

啟動 Studio 模式:透過 Salon 與安全測試場域,讓創辦人能反覆優化敘事、試錯修正。

持續追蹤、累積進度:建立長期節奏與陪伴,而不是單次參訪或競賽式操作。

▍結語:不是「出海」,而是「入局」

Build to Market 並不是口號,而是一種系統性的創業行為邏輯。要求創辦人具備商業紀律、驗證耐性與長線思維,更需要整個生態系一同調整節奏與資源配置。正如 Norman 所言,台灣團隊不應只是「從台灣出去」,而是要「帶著品牌與敘事走進世界」。

SIC 將持續與全球資本、創業網絡協作,陪伴創辦人成為全球創新的參與者與定義者,打造屬於台灣的國際品牌與敘事影響力。